0 avis

Port, chenal et porte éclusière de Vitrezay, canal de la Comtesse

France > Nouvelle-Aquitaine > Charente-Maritime > Saint-Sorlin-de-Conac

Historique

La porte éclusière de Vitrezay et le chenal de Saint-Bonnet ou canal de la Comtesse dont elle garde l'entrée face à la mer, font partie du système de dessèchement des marais de Cônac mis en place au 17e siècle, tout comme les portes de Cônac et de Charron. Le chenal sert depuis la fin du Moyen-Age à la navigation entre le bourg de Saint-Bonnet, où des greniers à sel sont mentionnés au 17e siècle, et l´estuaire, tout en permettant l´évacuation de la rivière du Ferrat.

Négligé pendant les guerres de Religion, le chenal fait l´objet d´une réclamation des habitants de Saint-Bonnet auprès du roi en 1611 pour sa remise en état. Envoyé par le ministre Sully, Jacques de Pichon, trésorier de France, visite les lieux le 7 mai 1612. Le chenal est alors partiellement remis en état, permettant à nouveau son utilisation pour la navigation. Parallèlement, au milieu du 17e siècle, les marais situés de part et d´autre sont desséchés. En 1707, le chenal est acquis par M. de Marsan avec la seigneurie de Mirambeau et les marais desséchés situés au sud. Vers 1707-1709, Marsan établit la porte éclusière dans le chenal afin de retenir l´eau en amont, mais cela provoque l´envasement du chenal. Des travaux de curage sont alors ordonnés par l´intendant de La Rochelle en 1753 mais le projet se heurte au refus des paroisses alentours de contribuer à son financement. Il reste en attente d´exécution en 1759.

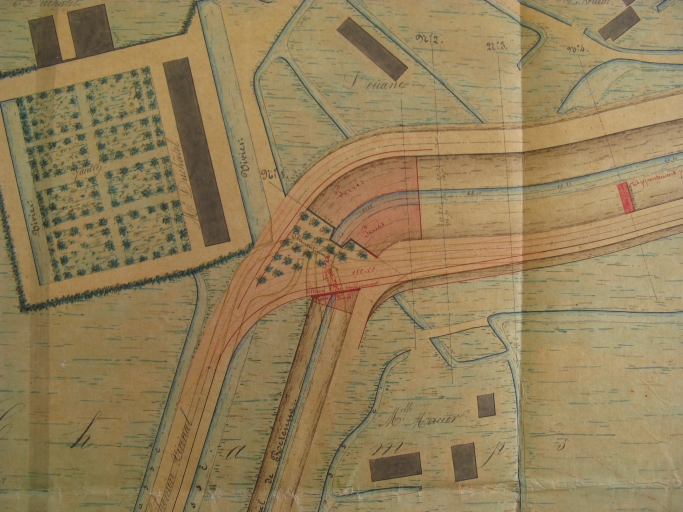

A la Révolution, le chenal fait partie des biens saisis à l´encontre du seigneur de Mirambeau. Il est racheté par Charles Duchâtel (1751-1844), membre du Conseil des Cinq-Cents, conseiller d´Etat, comte d´Empire en 1808. Duchâtel se fixe à Mirambeau à la fin de l´Empire et achète le 30 juillet 1813 le château de Mirambeau qu´il restaure. Il devient député de Jonzac en 1831 et pair de France en 1833. Après sa mort en 1844, la gestion du chenal est confiée à l´Etat par sa veuve, la comtesse Duchâtel, de laquelle le canal tire alors son nom : le canal de la Comtesse. C´est à cette époque, entre 1845 et 1849, que des travaux sont entrepris sur le chenal. Adjugés à Jean-Baptiste Balaud, entrepreneur à Mortagne-sur-Gironde, sur les plans de l´ingénieur des Ponts et Chaussées Botton, ils consistent en la régularisation, l'élargissement et l'approfondissement du chenal, l'établissement d'un appontement en charpente sur la rive droite pour l'embarquement et le débarquement des marchandises, la pose de bornes d'amarrage sur les deux rives, la réalisation d'un chemin de halage en empierrement le long de la rive droite. Les vases au fond du chenal sont retirées à l'aide d'un bac-râteau (embarcation munie d´un panneau qui repousse la vase vers la mer à mesure que le bateau avance avec le courant de l´eau). Les portes et la vanne de l'écluse sont réparées par un charpentier, avec du bois de chêne. En 1848, un garde-éclusier est nommé pour surveiller en permanence le canal, habiter sur place, au hameau de Vitrezay, et manœuvrer le bac-râteau.

En 1856, le canal est de nouveau dévasé et l´écluse est remaniée par l´entrepreneur Pierre Bourdin de manière à englober la vanne placée juste en amont. Après les graves inondations de 1872, le curage du canal est réclamé par les syndicats et propriétaires de marais alentours, jouant toujours sur l´ambiguité du rôle du canal, entre navigation et évacuation de l´eau de la rivière du Ferrat. Les travaux sont finalement effectués en cofinancement avec le comte Charles-Tanneguy Duchâtel (1838-1907), député de Charente-Inférieure et conseiller général du canton de Mirambeau, petit-fils de la comtesse Duchâtel, et toujours propriétaire du canal. L´opération est retardée par le fait que l´entrepreneur ne parvient pas à réunir les 80 ouvriers dont il a besoin, les agriculteurs des environs étant occupés aux moissons et lui faisant une mauvaise publicité. Le chantier reprend en octobre 1876, dirigé par René Auzeneau, entrepreneur de travaux de curage à Saint-Bonnet. Le 23 juin 1878, un nouvel engagement doit être conclu avec Pierre Sauvat, tacheron à Saint-Bonnet, pour l´achèvement du travail. La réception des travaux a lieu le 5 mars 1879 en présence du représentant du comte Duchâtel.

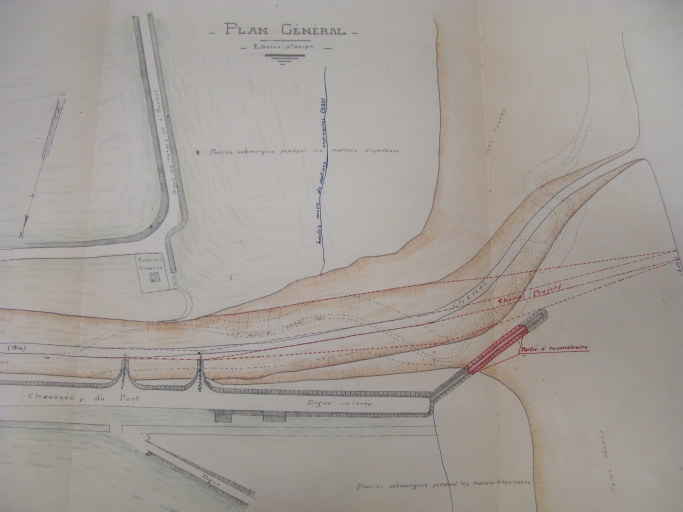

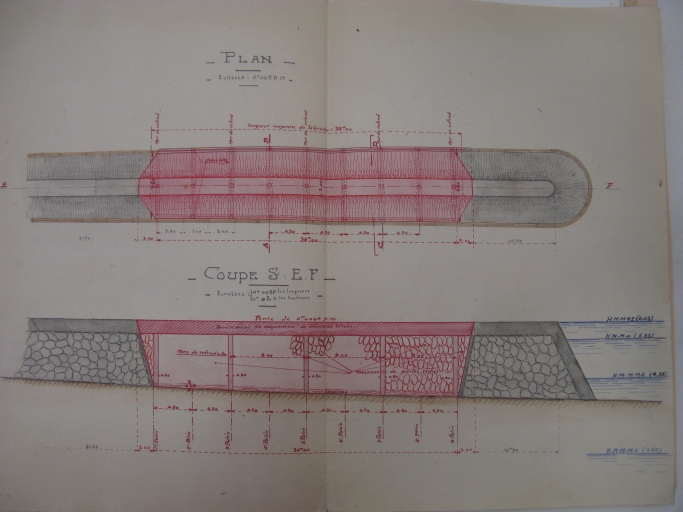

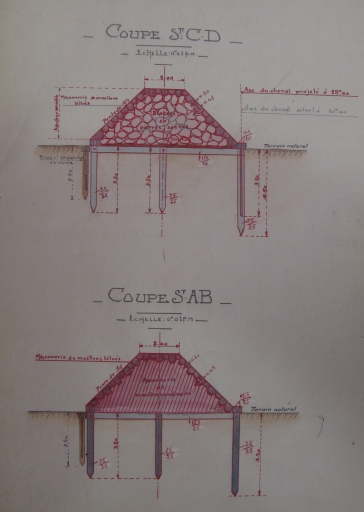

En 1889-1890, un épi en maçonnerie de 72 mètres de long est construit à l´entrée du port pour le protéger contre les vents ouest et nord-ouest. Ses fondations sont en bois et reposent sur des pieux. De nouveaux travaux de curage sont réalisés en 1906, à la suite des inondations de février 1904 qui ont entraîné l´abandon de plusieurs fermes. Le chantier est mené par Beaudet et Compagnie, entrepreneurs de travaux de curage. L´épi en maçonnerie, endommagé par les vagues en 1915, est reconstruit sur 38 mètres de long en 1923-1924 par J. Senusson et fils, entrepreneurs à Royan.

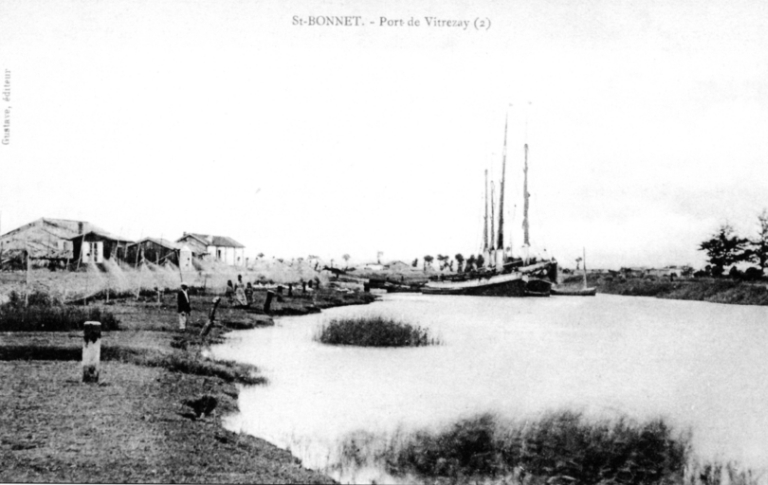

Dès la première moitié du 20e siècle, l´activité portuaire marchande de Vitrezay décline : le nombre de navires enregistrés passe de 950 en 1890 à 672 en 1913, 148 en 1919, 52 en 1921. Dans la seconde moitié du siècle, tout en maintenant une activité de plaisance et de pêche, le site s´oriente peu à peu vers sa mise en valeur environnementale et vers le tourisme. Une buvette ouvre au printemps 1976. Le Département de la Charente-Maritime acquiert en 1992 un espace de 60 hectares sur la rive droite du chenal, à proximité du port. Jusqu'ici dévolu à l'agriculture céréalière, ce site fait l'objet d'une restauration biologique (en particulier création d'étangs) qui permet l'accueil d'espèces animales propres aux zones humides. Le Pôle Nature du Vitrezay y propose désormais des activités de découverte et de pratique des milieux estuariens.

Description

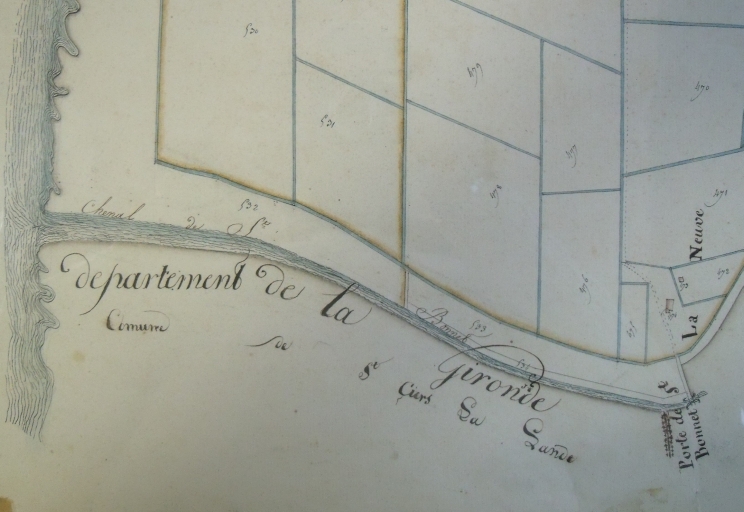

Le site de Vitrezay, qui s'étend entre le hameau et le port du même nom, constitue la limite sud de la commune de Saint-Sorlin-de-Cônac et du département de la Charente-Maritime le long de l'estuaire de la Gironde. Au-delà commencent le département de la Gironde et la commune de Saint-Ciers-sur-Gironde.

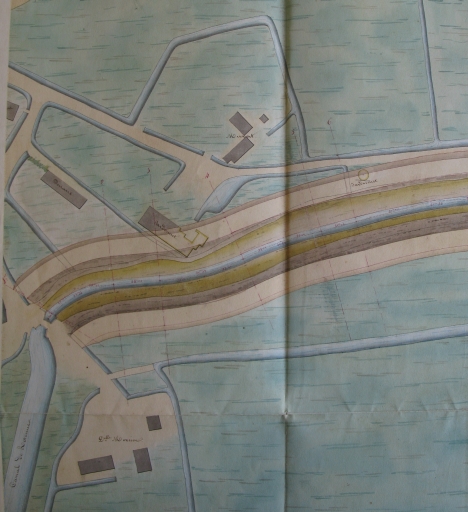

Encadré par des digues, et long de près de 5 kilomètres, le canal de la Comtesse prend naissance près du bourg de Saint-Bonnet-sur-Gironde. Il fait la séparation entre cette commune et celle de Saint-Sorlin-de-Cônac, dont il contribue à draîner les eaux des marais desséchés. Ce canal de dessèchement va évacuer l'eau dans l'estuaire au niveau du hameau de Vitrezay dont une partie seulement, sur la rive droite, se trouve sur la commune de Saint-Sorlin-de-Cônac.

Au débouché du canal se trouve une porte éclusière. Elle marque la limite entre les marais desséchés, en amont, et le milieu marin, en aval. A partir de là commence un chenal qui débouche dans l'estuaire au niveau du port de Vitrezay. La porte est construite en maçonnerie de pierre de taille, reposant probablement sur un système de pilotis. Elle comprend deux vantaux en bois à armature métallique qui se ferment à marée haute pour empêcher l'eau de mer d'envahir les marais desséchés en amont, et s'ouvrent à marée basse pour que l'eau des marais desséchés s'évacue dans le chenal en aval. En amont de la porte, une vanne métallique actionnée verticalement permet de renforcer ce système hermétique et de retenir l'eau dans le canal en amont autant que de besoin. Régulièrement, une heure avant la marée basse, la porte est ouverte par le capitaine du port afin que le courant engendré chasse la vase qui encombre le chenal et le port en amont. Cette pratique est appelée "la chasse". Enfin au-dessus de la porte et juste derrière la vanne, un pont permet à la route qui mène au port de franchir le canal. Au pied du pont, les bords du canal sont renforcés par des pieux en bois qui retiennent des amas de terre et de pierres.

Le chenal qui s'écoule en aval de la porte, jusqu'à l'estuaire, est encadré par des digues qui empêchent l'inondation des marais desséchés situés de part et d'autre. Au niveau du port de Vitrezay, l'estuaire présente une largeur de 5,7 kilomètres. L'entrée du chenal et du port est protégée sur la rive droite par une jetée. Un embarcadère est utilisé par un bateau passeur pour traverser l'estuaire. Une capitainerie garde le port, à proximité d'une cale à bateau. Les bateaux de pêche et de plaisance pénètrent dans le chenal à marée haute et restent posés sur les rives de vase à marée basse en s'arrimant à des pontons flottants. Parmi eux figurent des bateaux de pêche de 10 à 15 mètres de long, équipés de filets appelés "haveneaux" ou "pibalours" : placés sur chaque bord à l'avant du bateau, ces filets de cinq mètres d'envergure sont abaissés dans l'eau pour pêcher la crevette en été et la civelle en hiver, et relevés à la verticale lorsque la pêche est terminée. La pêche est par ailleurs pratiquée au filet "courant", long de cent mètres, pour la capture des mulets, soles, lamproies et esturgeons. Par ailleurs, sept carrelets à pêche s'égrainent le long de la côte de Vitrezay en remontant vers le nord du port. Placé suffisamment en aval pour atteindre les flots, chacun est accessible par un long ponton en bois en hauteur. Entre deux carrelets, on observe actuellement une forte érosion de la ligne de côte. En plus de l'activité portuaire et de pêche, le site accueille des activités de tourisme autour d'une guinguette, d'un centre de vacances et du Pôle Nature de Vitrezay.

Détail de la description

| Toits |

|

|---|

Informations complémentaires

| Type de dossier |

Dossier d'oeuvre architecture |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA17043420 |

| Dossier réalisé par |

Suire Yannis

Conservateur en chef du patrimoine à la Région Poitou-Charentes puis Nouvelle-Aquitaine de 2006 à 2016, au Département de la Vendée à partir de 2017. |

| Cadre d'étude |

|

| Aire d'étude |

Estuaire de la Gironde (rive droite) |

| Phase |

étudié |

| Date d'enquête |

2010 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel |

| Citer ce contenu |

Port, chenal et porte éclusière de Vitrezay, canal de la Comtesse, Dossier réalisé par Suire Yannis, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/00a62afe-7e88-4475-bf56-3e3165f97f0a |

| Titre courant |

Port, chenal et porte éclusière de Vitrezay, canal de la Comtesse |

|---|---|

| Dénomination |

port chenal site d'écluse canal |

| Statut |

|

|---|

Localisation

Adresse: Nouvelle-Aquitaine , Charente-Maritime , Saint-Sorlin-de-Conac

Milieu d'implantation: en écart

Cadastre: 2009 B